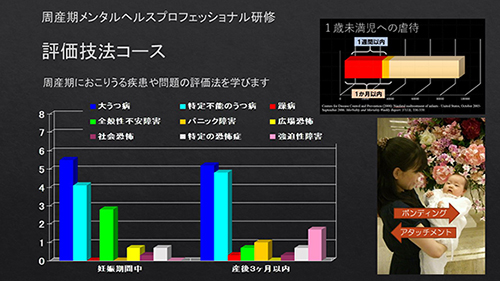

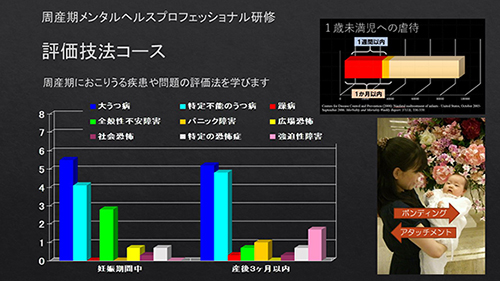

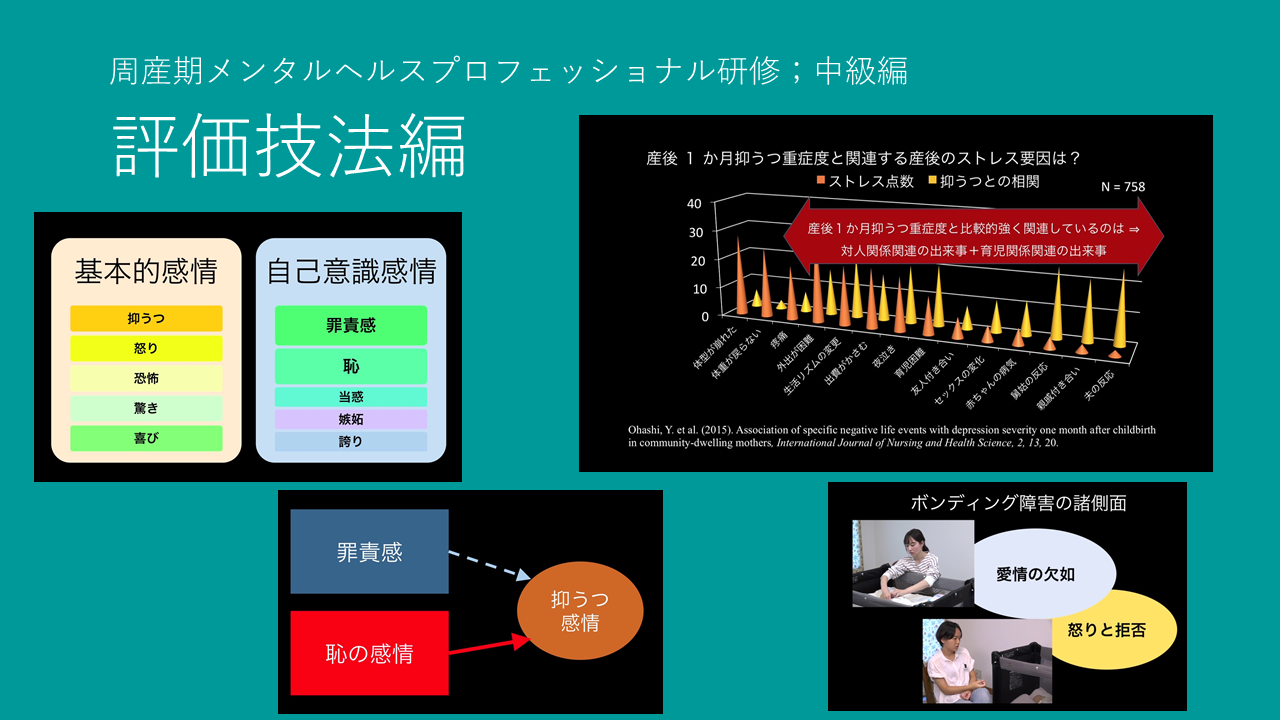

①評価技法コース 周産期におこりうる疾患・問題の評価法を学びます

(各巻12~15分)

- 1巻 周産期におけるメンタルヘルス評価の重要性

- 2巻 周産期精神疾患の疫学

- 3巻 周産期の気分障害

- 4巻 周産期の不安を中心とした障害

- 5巻 周産期の精神病性障害

- 6巻 児童虐待と配偶者暴力

- 7巻 周産期ボンディングとその障害

- 8巻 周産期の悲哀

![]() 国内初!待望の動画教材 配信開始

国内初!待望の動画教材 配信開始

![]()

周産期は多くの女性にとって望ましい時期である一方、さまざまなストレスを感じる時期でもあります。この時期のストレスは母体に心理的不調をきたすだけでなく、産後の育児や夫婦・家族関係にも様々な影響を与えます。

周産期という大事な時期に関わるスタッフの皆さんは、難しい相談を直接受けたり、対応に困る状況に遭遇することも少なくないのではないでしょうか。

我々スタッフが周産期のプロとして自信を持って接することで、不安を抱える女性達に安心と信頼を与えることができるよう、周産期メンタルヘルスの正常~病理を基礎から正しく学び、また、「誰」と「何」ができるのか、連携の知識を広く習得することはとても大切です。

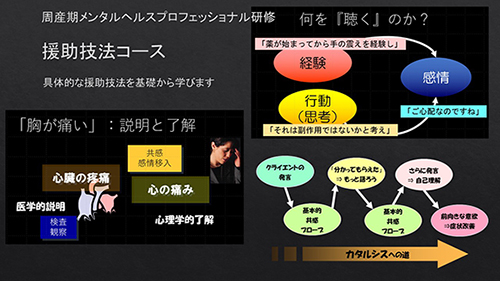

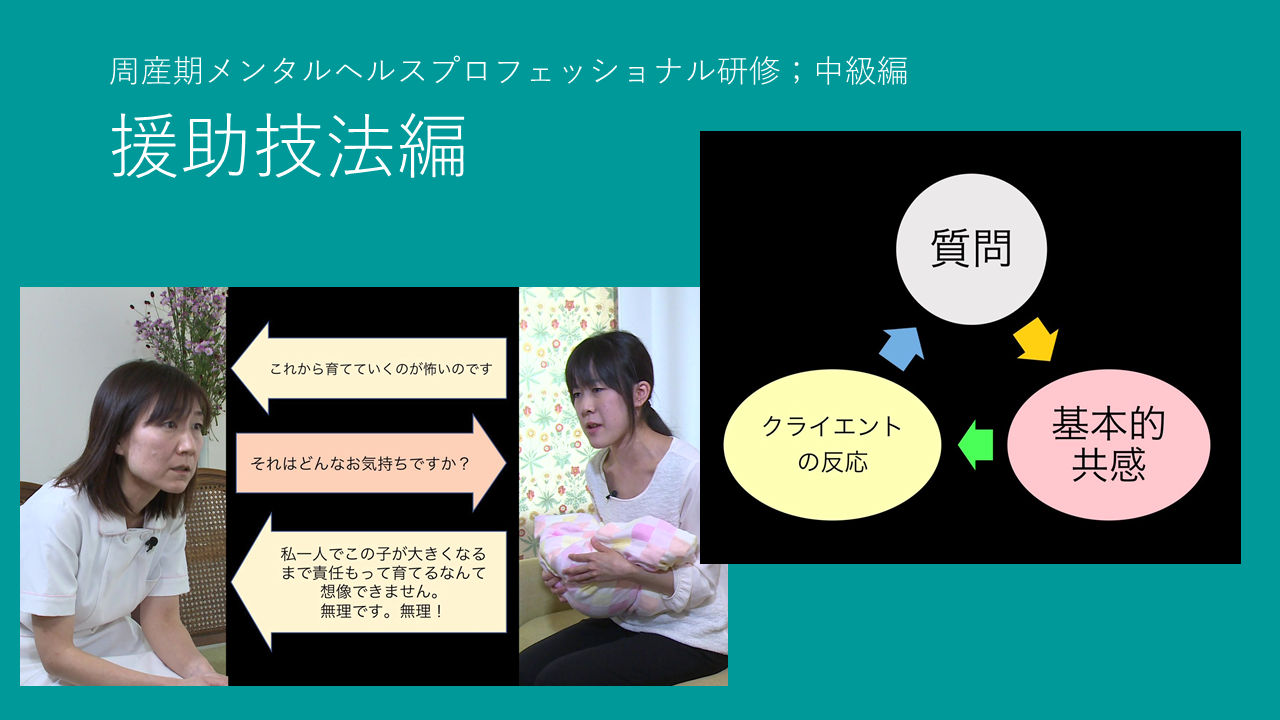

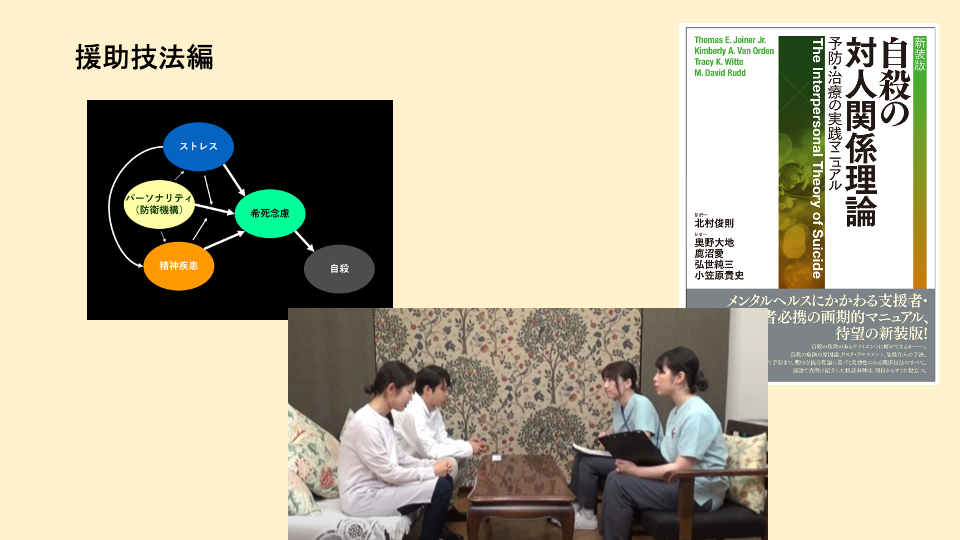

また「援助技法」は、メンタル疾患の有無に関わらず、日々の臨床のあらゆる場面で生かすのことのできる大事なスキルです。この機会にしっかりと学習し、研鑽を重ねていくことは、職業人生を通じて一生涯役に立つでしょう。

精神科医・産婦人科医・看護師・助産師・心理師などの北村メンタルヘルス研究所スタッフが「現場で役立つ」を一番に考え、一丸となって作成した動画講義です。

精神医学的な基本知識から、一貫性のある体系化されたコンテンツとよりよい連携のためのエッセンスをお伝えします。

看護職者やその他の医療スタッフがすぐに臨床で使えるよう、基本的な精神医学知識だけでなく、実際に多くみられる事例や支援介入技法などを豊富に盛り込んでいます。

受講を修了された方には修了証をお届けしています

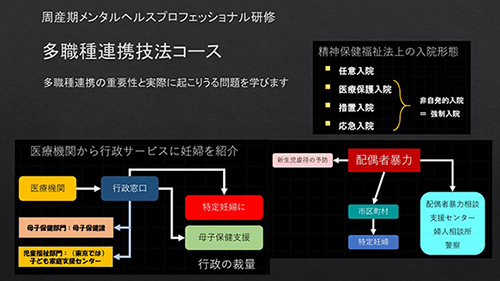

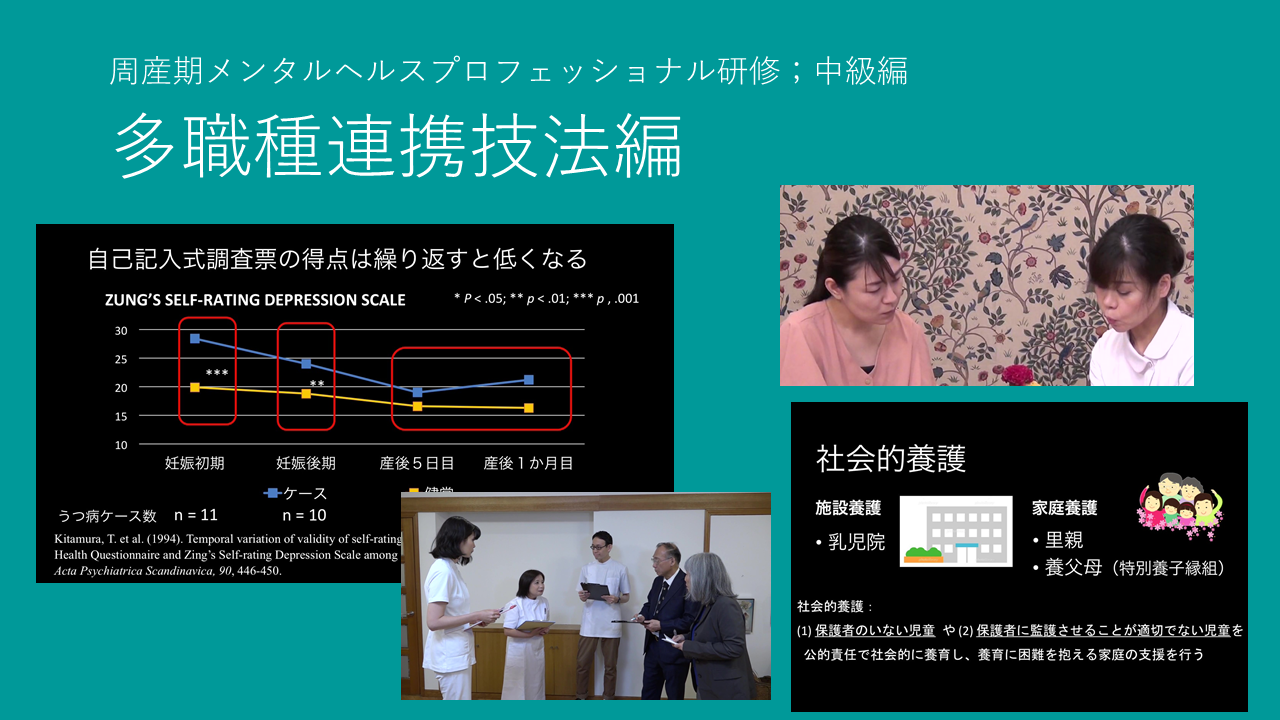

個別面接の技法は基礎から応用まで、実際の場面を見ながら解説し、幅広い支援介入のスキルを紹介します。多職種連携では事例に沿って、どこでだれが何をするかがわかるよう構成されています。

コースは各8講座、1つあたり約15分で視聴出来るため、通勤の合間や休憩時間などを利用し、スマホで学習することも可能です。

| コース | 初級編 | 中級編 | 上級編 |

|---|---|---|---|

| 評価技法コース | 8巻 | 8巻 | 8巻 |

| 援助技法コース | 8巻 | 8巻 | 8巻 |

| 多職種連携技法コース | 8巻 | 8巻 | 8巻 |

これから周産期メンタルヘルスをはじめる初学者にもわかりやすいよう、基礎から丁寧に解説した入門編。

初級編を修了したかた向けのコンテンツです。

中級編を修了したかた向けのコンテンツです。

【対談】

山本 智美 (社会福祉法人聖母会 聖母病院 看護部長)

小川 朋子 (社会福祉法人聖母会 聖母病院 教育師長 新生児室師長)

山岸 由紀子 (ゆきこ助産院 院長、北村メンタルヘルス研究所 客員研究員)

製作に関しては顧問委員会の指導を受けています(敬称略)

岡野禎治 尾崎紀夫 木下勝之 鈴木利人 高橋真理 竹田省 田中朋弘 水野雅文 吉田敬子